下图为:组佩(哈哈..终于找到里) |

佩玉 《礼记·玉藻》讲:“古之君子必佩玉。”“凡带,必有佩玉,唯丧否。”人问子贡,人们为何重玉而轻石,是否玉少而石多?子贡去问孔子,孔子答道:“玉之美,有如君子之德。温润而泽,仁也;缜密以栗,知也;廉而不刿(guì音贵),义也;垂之如坠,礼也;叩之其声清越以长,其终诎然,乐也;瑕不掩瑜,瑜不掩瑕,忠也;孚尹旁达,信也;气如白虹,天也;精神见于山川,地也;……圭璋特达,德也;天下莫不贵者,道也。”许慎《说文》:“玉石之美有五德者,润泽以温,仁之方也;鳃(sai音腮)理自外,可以知中,义之方也;其声舒扬,专以远闻,智之方也;不挠不折,勇之方也;锐廉而不忮,洁之方也。”所以统治阶级都有佩玉,佩有全佩(大佩,也称杂佩)、组佩,及礼制以外的装饰性玉佩。全佩由珩、璜、琚、瑀、冲牙等组合。其组合方式,宋以来有很多学者进行了考证和推测,由于佩制失传已两千余年,至今仍难以定论,郭沫若先生考证了1件藏于美国弗利尔美术馆,出于洛阳金村,全长约42厘米的战国金链舞女士玉佩,它以金链贯穿玉质舞女及璜、管、冲牙等组成佩饰。两舞女短发覆额、两鬓有盛鬋,衣长曳地,博带,各扬一袂于头上作舞。冲牙为双首龙形,佩末端悬龙形双璜,此佩可挂于颈部垂于胸前。郭沫若先生认为:“古人制器偏重保守,而玉佩尤关于礼仪,举凡奇风异俗必不易采入。此玉佩以蜺龙为冲牙双璜,足征其保守;而以长袖盛鬋之舞姬为双珩之饰,尤足证此种习俗必已成为礼节而失其奇异者也。”(《金文丛考》“释亢黄”)。战国全佩在河南辉县也出土过两件,于玉瑗上悬挂左右两个珩,左右珩下各挂一个璜,中央从瑗上直接悬挂一个冲牙,垂于珩和璜之间。以上出土的全佩,与《三礼图》等书所画全佩形制并不相符。1992年山西曲沃县晋侯墓地出土的整套玉佩,与《三礼图》所述差距更远,说明儒家关于服装礼制的论述,很多主观成分。 组佩是将数件佩玉用彩组串联悬挂于革带上,春秋战国时期佩是如何挂法,文献记载也不具体,1958年考古工作者在河南信阳长台关2号战国墓出土10件组佩彩绘俑,给我们提供了直接的形象资料。是组佩彩绘俑中的4件,其中1件高64厘米,身穿交领右衽直裾袍,宽袖,袖口呈胡状,饰菱纹缘,腰悬穿珠,玉璜、玉璧、彩结、彩环组佩,后背腰束黄、红相间的三角纹锦带,衣襟内露鲜艳的内衣,气度不凡。这组彩绘俑不过是执事人员身份,组佩形制简单,通过它们可以想象佩挂琳琅的墓主人该是何等风光!湖北江陵纪南城武昌义地6号战国楚墓出土彩绘偏衣木俑,在胸部以下左右各垂挂一组玉佩,于玉璜间有方形圆形玉相隔组合。属于组佩之类。 装饰性玉佩包括生肖形玉佩,如人纹佩、龙纹佩、鸟纹佩、兽纹佩等,这类玉佩比商周时期细腻精美,逐渐演变为佩璜和系璧。更为精巧绝伦的则是镂空活环套扣的玉佩,例如:1978年湖北随县擂鼓墩战国早期曾侯乙墓出土的青玉4节佩,长9.5厘米,宽7.2厘米,厚0.4厘米,系由3个透空的活环套扣连,可开可合;3个活环上饰有首尾相连的蛇纹,4节佩皆镂空,饰有不同姿态的龙和两头龙,最上面1节有穿孔可系佩挂。同墓出土的玉多节佩,通长48.5厘米,最宽8.5厘米,全器可分解成5组,插榫接合后可成一器,接合后可展可合,共26节,均由活环套接。其中有4个活环套由金属材料的接榫插接而成,可以拆卸。有8个环套是镂空的,不能拆卸。通体饰有龙纹和勾连纹,精巧无比。这两件玉佩均由湖北省博物馆收藏。1978年湖北随县曾侯乙墓出土1件玉4节环套佩,作群龙相蟠。1978年河北平山战国中期中山国王陪葬墓出土三龙环形玉佩,径6.4厘米,三龙透空雕镂,作侧身回顾状,极为玲珑活泼。由河北省文研所收藏。1977年安徽省长丰县杨公乡战国晚期墓出土两件玉佩,1件为镂空龙凤合体形佩,高11.5厘米、长21.4厘米、厚0.9厘米,身躯作〓形回转,两端一为龙头,一为凤首。身上饰有凸起的縠纹,腹部有穿系用的圆穿。另1件为青玉镂空两头龙凤纹佩,横宽15.4厘米,高6.8厘米,厚O.3厘米,在卧弓形双头龙腹下空间,填饰柔美的双凤,粗细对照,更具韵味。这两件玉佩现由安徽省博物馆收藏。 |

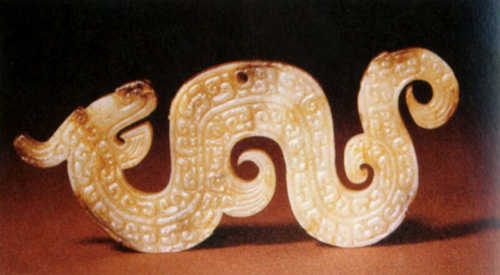

下图为:双龙首佩璜(忽忽....挺形象的吧) 忽忽~~~很努力的找了下图,我觉得这个供参考吧。纽座系璧图没找到,有是有,但是担心误倒大家,所以还是不放上来啦 佩璜和纽座系璧都是礼器以外的、更具有审美的赏玩性和装饰性的佩玉,风格优美。商代已经有人纹、鸟纹、鱼纹、兽纹的佩璜,这种形式一直流传到春秋战国时期。春秋战国时期的佩璜纹饰日趋繁复,题材多龙凤蟠螭云纹,周身施饰。同时,玉珩、玉觿、玉璧及其他玉佩、玉饰的纹饰也日趋繁缛华丽,工技美巧。系璧《说文》称之为〓,是小型的璧、环、瑗的总称,最早系璧作为连接几个器物的媒介,大多无纹饰,春秋时随着青铜器物轻型化的趋向,系璧也成为单独的佩饰而多施纹饰。但作为璧的圆形是保留着的,一般在圆形周围附加装饰。北京故宫博物院收藏的战国双凤纽座白玉系璧,是极其瑰丽的艺术珍品。在洛阳中州路春秋墓,山彪镇与琉璃阁战国墓也有系璧出土。 |

金属工艺装饰

我国春秋战国时期,金属工艺加工已经掌握了焊接榫铆、刻划、镶嵌、鎏金、镂空、失蜡浇铸、金银错嵌等技术,制作各种精美的器物。金属工艺加工技艺不仅在华夏地区发展,在北方匈奴族地区,金属工艺也很先进。1972年在内蒙古伊克昭盟杭锦旗阿鲁柴登出土1件战国鹰鸟顶金冠(可能是匈奴王冠),由冠顶和冠带两部分组合而成,鹰鸟冠顶高7.1厘米,重192克,雄鹰展翅立于半球冠顶中央,其下为厚金片捶打的半球面体,饰有四狼与盘角羊咬斗的纹饰。鹰的头部、颈部镶有两块绿松石,头与尾可以左右摇动。冠带径16.5厘米,重1022.4克,由3条半圆形金条组合,从前面看,冠带上下是2条绳纹饰边,这2条金条饰边的中间有榫铆相互接合,从后面看,另有1条金条围过来与前面2条金条榫铆连接成圆环形帽圈,再在圆环左右分别装饰虎、盘角羊、马等动物浮雕,与冠顶组合成金冠,二者可以拆卸组装。与此同时还出土两件战国四虎咬牛纹装饰金牌,各长12.7厘米,宽7.4厘米。一件重238克,另一件重204克。牛四肢平展居中卧地,四虎成对,正在咬牛的颈部和腹部,牛则用角刺穿虎耳。

HOHO~~~

这项目很难说明...

所以偶就找了1972年在内蒙古伊克昭盟杭锦旗阿鲁柴登出土1件战国鹰鸟顶金冠(可能是匈奴王冠)。请参考以下图:

[ 此贴被快乐de妮子在2011-02-22 14:15重新编辑 ]