原文地址

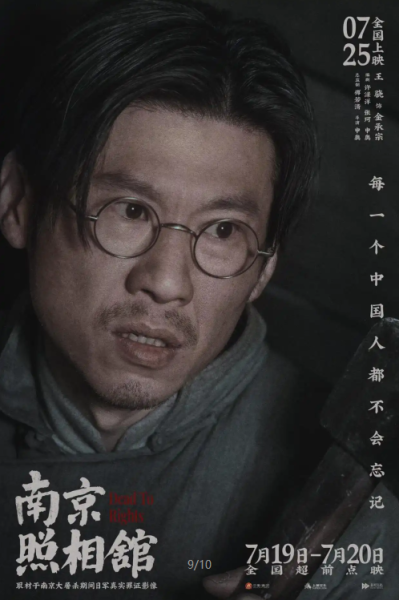

7月19日,电影《南京照相馆》在全国大规模点映。老编我刚刚看完点映场,说说个人观影感受。首先,这段历史本身需要被正视,且有震撼力。在这个前提条件之下,该片完成度很差,影片当中全部角色,都是脸谱化的状态,无一例外,同时,影片在主线故事上,叙事存在严重漏洞,题材本身的历史震撼力,没有被电影作品呈现出来。

先说角色脸谱化的问题。《南京照相馆》这部电影作品,最为明显的问题便是角色脸谱化,有台词的角色,近乎全员都是影迷们熟悉的脸谱。因为这个全员脸谱化的问题,造成这部电影一开局,便让影迷们知道后续故事会是怎样的。同时,这个问题也给影迷们带来了观影的雷同感。影片当中的每一个角色,都像是从别的影片当中移花接木来的,最终,这些移花接木的角色,变成了一部移花接木的电影——拼凑感,太重了。

比如说,邮差角色,一开局就是“好青年”脸谱。这个脸谱,被影片当中的男主角一直戴到了最后。再比如说,照相馆老板角色,则是“爱国豪情摄影师”的脸谱,这个脸谱,也注定了角色最终要和日寇来一次“以身殉国”。甚至于汉奸角色,表面汉奸,内地里边还略有一丁点骨头,也是以往影视剧作品当中经常出现的汉奸样貌,脸谱化严重。甚至于影片当中的两位女性角色,也都是没有任何原创气息的。

照相的那个日本鬼子,开局的人设,是一个子凭父贵的二代子弟兵,这算是一丁点的人设塑造上的突破。但是,后续的故事走势当中,这个日本鬼子也没有走出脸谱化的问题——在疯狂的杀人游戏当中,处于杀人者位置上的人,即便是软弱者,也最终会变得丧心病狂。这也是很多抗日题材的影视剧作品当中,善于塑造的日本鬼子形象。

《南京照相馆》这部电影作品,在角色塑造上,纯然的是脸谱化作业,没有任何一个角色是具备原创性深刻的。依托历史叙事本身的宏大,这部影片当中这些拿来主义的角色,可能会带来一些故事性的震撼。但是,影迷看完了之后,再回味,发现没有一个角色有深刻度。这是影片在角色塑造上的失败。

再说这部电影的叙事漏洞问题。影片先拍了一些日寇进攻南京,国军英勇抵抗的内容。继而,拍摄了日寇在南京搞的屠杀暴行。稍后,则进入到了“南京照相馆”的内容。而这个内容当中,角色们一面要在日寇的统治之下,求取生存,一面又要把这些底片交卷送出去,让世界看到日寇的暴行。在这个“送出去”的故事主线上,该片叙事存在严重的漏洞。

影片当中,照相馆的老板最先出现良知闪光点,要谋划把这些底片胶卷送出去。而这位老板谋划的方式则是,日寇送来了这些要洗的胶卷之后,他们洗照片结束之后,把胶卷悄悄换掉,把假的给日本鬼子,把真的留下来。留下来之后,这群人把真胶卷分别藏在自己的衣服当中,一旦有人出去,就实现了胶卷的转送。然而,这个所谓的胶卷转送,却漏洞百出,无法自圆其说。

比如说,那个拍照片的日本鬼子,为什么会智商低到不查证自己拿回来的胶卷是不是原来的呢?合理的电影叙事,不能依靠角色智商低,才能让故事成立。而是应该在角色智商正常的情况之下,架设出具备合理性的桥段。那个日本鬼子心里明白,这些胶卷不能外泄,那他拿回胶卷,为什么不查证,就需要一个桥段去进行解释说明。影片言之不详。

再比如说,既然是每个人都缝在了自己的衣服当中,那最早牺牲的两位女同志(或者,并未牺牲,而是被日寇给糟蹋了,这群畜生),她们衣服当中的胶卷,为什么没有被日寇发现呢?须知,日寇故意盘查这两位女同志,并且侵害了她们,继而,重新找回来,对照相馆进行大清洗。既然这么兴师动众,那两位女同志衣服当中的胶卷,是如何保障部暴露的呢?这是影片需要堵上的叙事漏洞。

甚至于,照相馆老板和女主角带着通行证,一起去安全区,女主角来到了安全区,这安全区的胶卷,又是如何从外国记者手中转移出去的呢?影片当中,安全区和照相馆只有几步之遥,显然,安全区不过是日寇在南京城划出来的一个所谓的“安全区”罢了。日寇可以盘查所有的外国记者,不让南京大屠杀的照片泄露,那么,我们的同志们带出去的胶卷,怎么就不被盘查,能够传播到世界各地去了呢?影片依旧没有通过自己的叙事,把这个漏洞堵上。

最后说这部电影缺乏历史本身的震撼力的问题。《南京照相馆》这些脸谱化的角色,呈现了一个有严重叙事漏洞的故事,编剧导演甚至于都开始用字幕去试图震撼影迷了,可为什么影片自身(影片自身,而非历史内容本身)形成的震撼力严重不足呢?一言以蔽之,这部电影的前半程,用严肃历史内容的影像化拍摄,来堆砌影迷情绪,但后半程,却并未整理一条小人物要保护大历史证据的奔图主线出来。

首先,照相馆老板的人物行为动机,不够明确,角色何以如此,影片没有深度表达。其次,要完成照片转运工作,需要遇到哪些艰难险阻,最终如何克服的,影片缺乏更多正面呈现。在严肃历史面前,角色的震撼力,源自何处呢?源自他的无我、忘我和牺牲自我。《南京照相馆》全部正派角色,最大的行为动机都是逃出去,而没有把“将这些罪证送出去”当作有效的角色行为目的,因此,影片丧失了历史震撼力。

基于此,我认为《南京照相馆》是一部质量相对平庸的作品,这一题材,本可以做到优秀,却在各处,呈现了影片的种种问题。题材本身的好,和影片本身的平庸,形成了鲜明对比。换言之,《南京照相馆》浪费了一个顶级的历史题材。(文/马庆云)