鞋,作为人们生活的必需品,已有数千年的历史,从远古年代先人们用兽皮、树皮裹足,到今天繁花似锦的各种鞋式,走过漫长发展的路程。

这是仿制品,它反映了远古居民兽皮裹脚的原始形态。数十万年以前,人类为了保护脚部不受伤害,已学会了用动、植物的皮或茎裹脚。特别是皮革之类的东西是狩猎以后得来的剩余产品,因为它的质地坚韧耐磨,防寒保暖,所以被用来当作服饰和"鞋袜"穿。所以鞋的称呼多以革字为边旁。古代的鞋有许多名称,如履、屐、靴、屣、屦等字均为鞋的别称。最早的鞋子式样是很简陋的。人们推测古人将兽皮切割成大致的足形后,用细皮条将其连缀起来即成为最原始的鞋子。

这张照片展示的是我国迄今为止,最为古老的原始木履。板上有五个洞,作为系绳之用。1989年在浙江省慈湖新石器时代良渚文化时期遗址发现。出土时一只已腐烂,另一只比较完整。据考古学家运用C14测定为5365士125年前的遗物。这虽是仿制品,但再现了原始木履的形制。

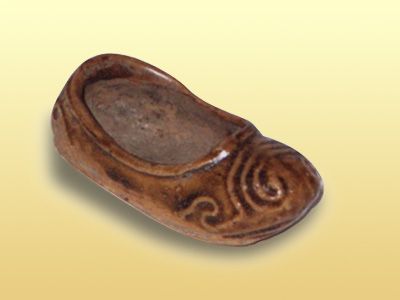

经专家鉴定,其形制为战国时期战靴,制作十分精巧,因铜制鞋不易腐朽,古人用来装饰茶几的四只脚,既美观、又实用。桌面早就腐烂了,"鞋"依然存在

这是工艺品。战靴上的蟠缡纹是典型的战国纹样。此仿古品的形制,是赵武灵王"胡服骑射"变革时从东胡族引进的皮靴。周朝末期靴的使用来自北方胡人的鞋式。胡人游牧骑乘多穿有筒之靴,而赵武灵王主张习骑射,以利于战事。

这是1928年河南洛阳市金村出土的战国青铜女孩像。(铜像原物现存美国波士顿博物馆)。我们从她的脚上,可以明显地看到她穿着一双皮靴。这种皮靴正是战国时期由外族引进的时尚鞋履,也是我国皮革鞋的源流。

这是一双仿南朝"谢公屐"形制的活络齿屐。南朝宋永嘉太守谢灵运,是我国山水派诗的鼻祖。性喜山水,根据 《南史》记载,他创造了一种活络木屐。为了登山时保持人体平衡,这种木屐利用榫头、插子和两枝活动齿屐,在上山时卸掉前齿,下山时则脱掉后齿,史称"谢公屐"。

屐是古代对木制底鞋类的总称。其特征是前后装两个木跟,古时称高跟为齿,故木屐又称"齿屐"。在汉代,男穿方头屐,女穿圆头屐。此中寓天圆地方之意。作战时,将木屐去齿就成为无齿战屐。

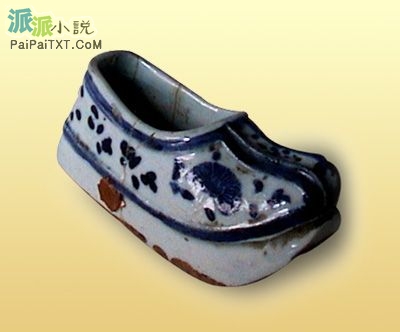

隋唐时期,民族交流,社会开放,少数民族的鞋饰传入中原。当时流行胡地的翘头鞋、勾头鞋等时尚鞋饰。这是其中一种样式。

高缦,是指鞋头高耸部分。大唐帝国进入社会发展鼎盛时期,鞋缦造型亦达到登峰造极的程度,这双唐三彩鞋为典型的唐代卷云式高缦鞋形制。

唐代鞋履高耸的头部经常突出两个尖角,好似分梢,男女皆穿。又称"歧头鞋"。该鞋形制始于西周,唐代沿袭,宋后渐没。

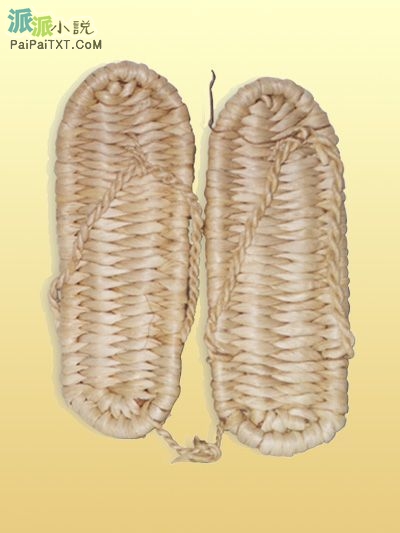

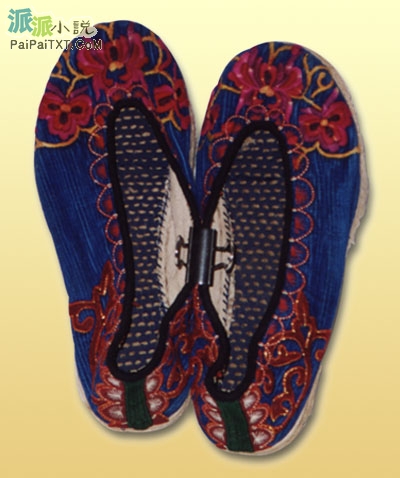

麻线鞋属凉鞋类。古时以麻线为底,丝绳为帮编织而成,鞋面组织朗疏,中间透空,始于唐代。麻线鞋轻便,还可以用麻线织成各种花样。开元以后,妇女多着此鞋,颜色以本色为多,亦有染成彩色者。

宋辽时期,契丹、女真族以武力侵入中原,草原鞋饰文化在汉民中渗透,特别是北方民族穿革靴的习俗广为流传,这是民间用靴形制成的口哨玩具。

乾隆年间所制工艺品。

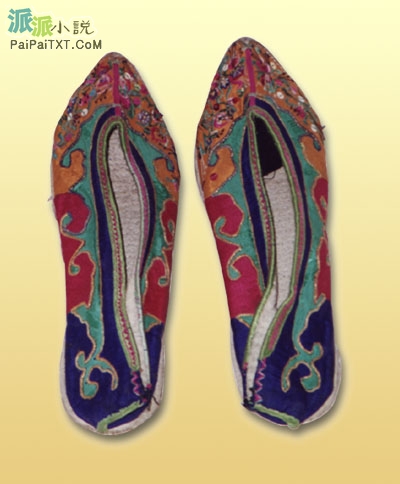

金莲旧时指缠足妇女的纤足。后引申为小脚鞋。其起源众说纷纭,史学界一般认为金莲始自五代南唐。李后主令宫女睿娘用帛缠足成弓状,在金制莲花台上跳舞,故称"三寸金莲"。后从宫廷到民间,形成妇女纤足以小为美、为贵的民俗。

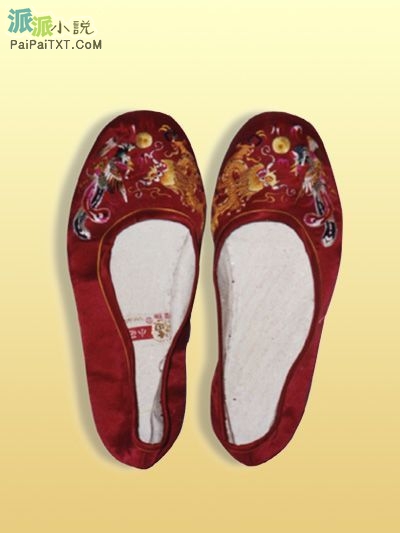

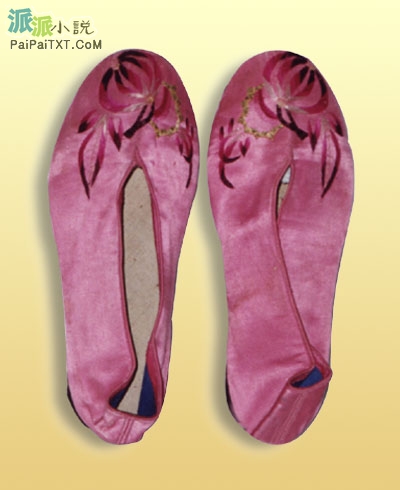

清代宫廷女布鞋仍是中国传统色红色为主色调,配以花纹,底有寸厚,贵气而精美,满族女子多有穿着,且脚都比较大,跟常人无异。

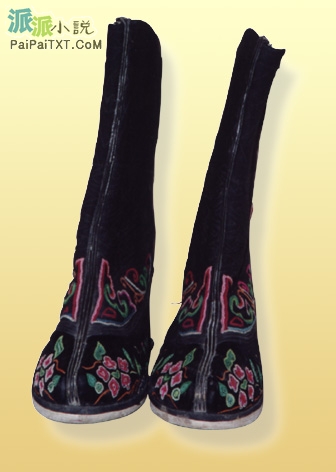

清代宫廷男布鞋造型粗犷,短鞋口、双梁,配以花纹,秀长而不失阳刚之气。

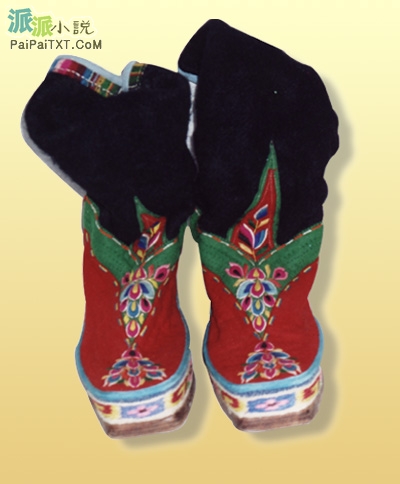

清代花盆底鞋

满族妇女喜欢穿长袍,行走不便,便在鞋底上加上高底。鞋底上宽下圆,形似花盆,因此而得名。这种花盆底鞋为木头底,上面裹一层布,鞋底制成马蹄状,所以又叫马蹄底鞋,走路时会发出有节奏的响声,传说满族穿上这种鞋可以驱蛇虫,蛇虫听到走路的声音,就会远远的避开。另说妇女穿长裙,花盆底鞋可使身体增高,便身体更加修长,另外由于鞋的特殊造型,女子走路双手臂前后摆动幅度较大,身材更加婀娜多姿。

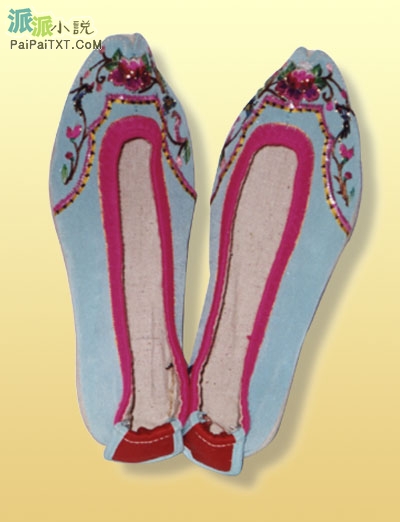

清代洞房婚鞋

这双粉红色的"三寸金莲"是进洞房时新娘的婚用鞋,鞋内藏有春画,是对新婚夫妇的性教育,也是世界上比较独特的,用鞋作为**的传导工具。在洞房花烛夜时,用睡鞋进行婚前性教育,是中国生育文化中的一大发明,表达了父母期望"早得贵子"的迫切心。

木制金莲鞋

这双木制"三寸金莲",红底子,黄色花纹。这双鞋的上面用两只小圆木塞住,可做欣赏用。也有人作贮存器,将自己喜爱的小物件放进去贮藏。

铜制金莲鞋

白铜"三寸金莲"鞋是以白铜为原料的工艺鞋,小巧精致,上面有刻花。

说真的。。。我最怕绣花鞋了。。。。很多鬼故事都发生在绣花鞋上。。。

说真的。。。我最怕绣花鞋了。。。。很多鬼故事都发生在绣花鞋上。。。