大漠孤烟,长河月圆——古诗词中的边塞情怀

文/慕容澈

《唐诗鉴赏大辞典》

http://m.paipai.fm/r/

《宋词鉴赏大辞典》

http://m.paipai.fm/r/

内容简介:

本书旨在介绍唐诗之精华。它搜集了一百九十多位诗人的一千余篇作品,出自大家、名家之手,流传万口的名篇,固然都在网罗之列;同时,也选采了许多不见录于一般选本的遗珠。

配乐:胡彦斌-诀别诗

点击在新窗播放

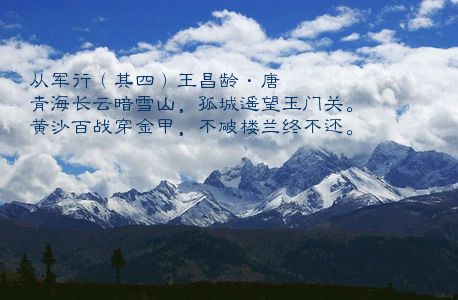

边塞诗主要出现在唐朝,且盛于初唐。因为频仍战事的缘故,开疆拓土的时代中诗坛的氛围也敛去了在春雨和美酒里浸酥了筋骨的那种柔媚,变得激昂奔放、至高致远、潇洒无匹。也因此一直很喜欢边塞诗词,羁旅天涯,征战大漠他乡,马革裹尸还。那是怎样一种大气而怅惘的意境。这里只摘选阿澈最喜欢的两首,略作点评。

——

澈评:青海湖在今青海省西宁市西,而玉门关故址在今甘肃敦煌县西,而汉代的楼兰国在今新疆鄯善县东南,在唐代早已消失。由这些相距千里和百年的地点可以看出,这首诗中涉及的意象直接超越了时空的界限,诗人的手笔之大想象之阔可见一斑。诗中虽然没有明确提到主人公,但我们仍可以从字里行间品出战士们的拳拳誓言和抱负。

——

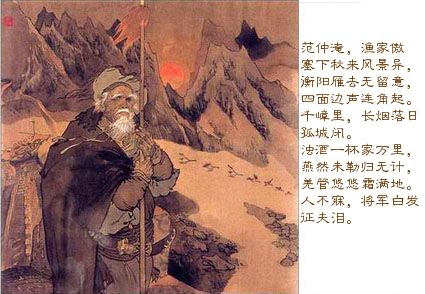

澈评:这首是我最爱的边塞诗词。首先它读起来朗朗上口,像一幅画卷那般,将壮阔的景物和悲凉的心情很好地铺展和交融。其实是视觉、听觉、味觉的多重渲染,将身在异乡的战士的复杂心情渲染得淋漓尽致,也将读者席卷至那些遥远的边塞城池。每一个意象都让人浮想联翩思绪万千,乃至催人泪下。征战多年的战士,面临遥遥无望的归期,思念家乡的同时还要担心,不知道回家时是不是和亲人对面不相识,会不会重演“羹饭一时熟,不知贻阿谁”的悲剧。这首诗的场景展开和人物心理的收束,一丝一缕一分一寸都是扣在人的心上的。

——

读了那么多的书, 其实不仅仅是有战争背景的言情小说,对于很多边塞诗而言,沙场点兵的情节和挥斥方遒的人物很多时候都是浪漫化的事物。它们去除了战争中血腥和死亡的气息,挥散了永远在战场上逡巡的阴霾,只呈现一种净化和提纯过的英雄主义画面。对于我们这些和平年代出生成长的人们而言,谁又能真正读懂战争中人们的悲哀和辛酸呢。也许这些真的都是不经过不懂得的事情。陷入战争的人们的挣扎,恐怕是从平民百姓到普通士兵,甚至是到有良知的将领都不能幸免。战争一旦爆发,就是要用杀伐和暴力、用鲜血与火焰迫使敌人屈服的。想要胜利,就必须将一切极端化,就必须比对方更凶狠更冷血更残酷。在很多情况下,不战而屈人之兵往往只是一种遥不可及的理想状态罢了。

在我看来,这些边塞诗歌是独属于中国人的文化情怀。在农牧民族和游牧民族的历史碰撞中,狼一般的血性和开疆拓土的壮志也被磨练和激发出来。也只有通过中国文化的洗礼才能体会这种凝练的意境——日落中的荒山古道和烽火边城,遥远的狼烟尘沙和刀光剑影,渐响渐远的马蹄声、喊杀声和铮鸣的鼓角,消失在地平线之外的狼居胥山和飞将龙城,总在梦境中萦绕不去的清笛纸扇和烟雨江南。那种蕴含在这些无言景物中的深情,汇成了诗人的呼啸或呢喃,传达着其中英勇无畏的气概或苍凉萧瑟的无奈。距离确实能产生美,也许只有边塞诗中这种宏大而渺远的画面,才能让我们暂时逃离现实的平庸和琐碎,回到那些号角吹响、硝烟弥漫的战争年代,沉浸于那种飞扬恣肆壮怀激昂的气概,和为理想献身而无所畏惧的胸怀。

——

【书评组 慕容澈】