谈及“商鞅变法”之后的秦国经济,“重农抑商”往往是人们的第一印象。但在秦国留存不多的史料之中上却有几位大商人格外引人注目。除了凭借着“奇货可居”的敏锐目光而“弃商从政”的吕不韦之外,《史记·货殖列传》中还列举了两位因善于经营而受到始皇帝封赏褒奖的大商人——“乌氏倮”和“巴寡妇清”,后世将秦帝国对他们的政治优待概括为“封倮誉清”。

那么,秦国对商人阶层的真实态度如何?我们不妨从“商鞅变法”的细节和“封倮誉清”故事入手,来一探究竟:

公元前362年,卫国贵族子弟公孙鞅(商鞅)响应嬴渠梁颁布的“求贤令”而入秦。经过筹备,公元前359年,以嬴渠梁强行出台公孙鞅拟定的《垦草令》为标志,秦国长达二十年的“变法图强”正式拉开了序幕。

值得注意的是,这场变法并非一蹴而就的,在以甘龙、杜挚为首的秦国“守旧派”的阻挠和与魏国争霸河西的战争影响下,公孙鞅的变法推进缓慢。直至公元前340年,公孙鞅在“第五次河西之战”中以诈术生擒魏国主将公子卬,进而受封秦国商於之地,其政治地位才趋于稳固。但不久之后嬴渠梁病逝,失去了政治靠山的公孙鞅进退两难,在封地起兵被杀,尸体也惨遭车裂酷刑。

公孙鞅败亡之后,他所推行的“新法”并未被完全废止,但处于“大争之世”的历代秦王在面对复杂的内外局面时,必须因势利导,对所谓的“商君之法”进行改良和修缮。因此,今天传世的《商君书》其实是秦国历代国君根据“商君之法”诠释自身治国理念的合集。

虽然《商君书》并非公孙鞅所著,但从其中的一些记载,我们还是可以管窥秦国自“孝公”嬴渠梁执政时期至始皇帝嬴政横扫六国之前,历代国君对商业及商人阶层的态度:

《商君书》中最早提到商人阶层,是在第二篇《垦令》之中。此时,嬴渠梁、公孙鞅的变法刚刚开始推行,积贫积弱的秦国面对关东六国军事、政治、经济领域的全面蚕食,不得不全面禁止粮食的商业流通以逼迫自耕农和贵族阶层专注于开垦荒地。

当然,在禁止粮食流通的同时,嬴渠梁、公孙鞅也为秦国的商人阶层留了一条“活路”,那便是投身“军市”,为秦国的军队采办武备和粮秣。

为了进一步阐述限制粮食商业流通的必要性,《商君书》第四篇《去强》中又再次强调了放纵商人买卖粮食的危害:

“粟生而金死,粟死而金生。本物贱,事者众,买者少,农困而奸劝,其兵弱,国必削至亡。金一两生于竟内,粟十二石死于竟外;粟十二石生于竟内,金一两死于竟外。国好生金于竟内,则金粟两死,仓府两虚,国弱;国好生粟于竟内,则金粟两生,仓府两实,国强。”

当然,在《去强》篇中,嬴渠梁、公孙鞅也承认商人与农民、官吏(贵族阶层)一样,是国家经济的重要组成部分:

“农、商、官三者,国之常官也。”

只是商人如果数量太多,便会影响农业生产甚至导致贵族阶层破产:

“农少、商多,贵人贫、商贫、农贫,三官贫,必削。”

有趣的是,在《商君书》第九篇《错法》中,秦国对商人阶层的态度有了极大的改变,不仅认定商人阶层通过市场获利是正当行为,甚至鼓励秦国民众投身市场以获取利益。

联系到《错法》篇中出现了“乌获举千钧之重,而不能以多力易力”的比喻手法,因此这篇文章的时代背景可能是秦武王执政中后期至秦昭襄王执政初期,此时的秦国经过了秦惠文王时期的积累和发展,借助名臣张仪的“连横破合纵”之策,已然打开了东出的大门。所以秦国鼓励本国商人进入关东攫取商业利益,以期达到“明主者用非其有,使非其民”的目的。

正是得益于和关东诸国通商,秦国很快便积累了大量的财货。是以,在据推测成文于秦昭襄王执政中期的《商君书》第十一篇《立本》中,秦国君臣可以骄傲宣布,秦军之所以所向披靡就是因为“治行则货积,货积则赏能重矣”。这一时期,发达的商业也不再被视为洪水猛兽,秦国甚至出现了“强者必治,治者必强;富者必治,治者必富;强者必富,富者必强”的嚣张论调。

然而,前进的道路总是曲折的。秦昭襄王执政后期,秦与六国恶战连场,为了应对不断扩大的战事,秦国进入了“总体战”态势。

“长平之战”后,秦军虽然聚歼了赵军主力,但自身国力也遭到了严重损耗。公元前257年秦军围攻邯郸失利之后,攻守态势更一度逆转。为了维持摇摇欲坠的战线,“秦昭襄王”嬴稷执政后期,秦国开始重新走上了嬴渠梁、公孙鞅变法时期“重刑少赏”的路线。曾经繁荣的关东贸易网络自然地进入了凋敝期。

然而,即便秦国政府将一切反对战争的思想和声音都归入“六虱”的行列予以禁止,战线却依旧大踏步地后退。秦昭襄王病逝后,秦军更是屡战屡败。公元前247年,魏国“信陵君”魏无忌率魏、赵、韩、楚、燕五国联军攻至函谷关外。也就是在这一年,借助商人吕不韦资助逃回秦国的秦庄襄王病逝,其子嬴政继位。

登基时年仅十三岁的嬴政显然无法独自执政,因此凭借此前攻灭东周之功晋封为“文信侯”的吕不韦便以“相国”和“仲父”的身份接过了秦国这艘巨舰的船舵。

吕不韦虽然与公孙鞅同样出身卫国,但不同的成长经历却造就了两人完全不同的三观。在召集门客编写的《吕氏春秋》中,吕不韦虽然肯定了法家所倡导的“法令治国”和变法图强的理念。但也将公孙鞅推行的“重刑少赏”视为“衰世之政”。此外,《吕氏春秋》还特意强调了繁荣的商业活动对国家经济和百姓生活的助益,是为:

“易关市,来商旅,入货贿,以便民事。四方来杂,远乡皆至,则财物不匮,上无乏用,百事乃遂。”

《吕氏春秋》的这一论调同样得到了同一时期《商君书》中内容的唱和。《商君书》第十六篇《赏刑》便推翻了秦国此前长期推行的“重刑少赏”制度,提出了“明赏之犹至于无赏也,明刑之犹至于无刑也,明教之犹至于无教也”的观点。

为了证明自己的观点,《赏刑》篇的作者以商汤灭夏、周武灭商举例,提出“善因天下之货,以赏天下之人”,言下之意是,只要天下安定,有功的将领和士兵完全可以通过商业活动,自己购买到价格低廉的商品。这种“和平红利”较之有形的土地、牲畜,更能收获忠诚。

吕不韦摄政的近十年时间中,秦国虽然暂缓了对六国的攻伐,却通过招揽关东移民的方式极大增强了国力。然而,随着秦王嬴政的成长,王权与相权之间不可调和的矛盾开始集中爆发。公元前237年,吕不韦被免去了相国之职。一年之后于封地被逼自尽。

而对应这一时期的《商君书》又跟着再度变得杀气腾腾。《商君书》第十八篇《画策》就强调了军事力量的决定性作用。秦国的战车再度发动了起来。

为了更好地驱策秦国百姓投入到统一天下的战争中,公孙鞅那套“重刑少赏”的理念在《商君书》第二十篇《弱民》中被重新提及。值得一提的是《弱民》篇中除了再度提及“农、商、官三者国之常食官也。农辟地,商致物,官法民”之外。还首次提出“垄断经营”和“控制出口”的理念:

“利出一孔则国多物,出十孔则国少物。守一者治,守十者乱。治则强,乱则弱。强则物来,弱则物去。故国致物者强,去物者弱。”

而秦国北地郡乌氏县的“乌氏倮”,因为在与西戎部族的物物交换中赚取了丰厚的“贸易顺差”,而成功进入嬴政的视野。

有趣的是,《史记·货殖列传》对“乌氏倮”的记载虽然仅有:

“乌氏倮畜牧,及众,斥卖,求奇缯物,间献遗戎王。戎王什倍其偿,与之畜,畜至用谷量马牛。秦始皇帝令倮比封君,以时与列臣朝请。”

这区区五十个字,但信息量却可谓极大。

首先,大多数畜牧业从业者往往只会出卖自己牧群中老迈或年幼的个体,而那些成年的健壮体则往往会留下配种。极少出现“乌氏倮”这种悉数“斥卖”的操作。

其次,作为容易滋生“美虱”和“好虱”(嬴政执政时代的“六虱”之二,指商人为获取利润而贩卖华丽、玩好的物品)的奢侈品,丝织品在秦国是重点管控的商品之一,而“乌氏倮”不仅能够大批量购买,还能越过守卫严密的边境,送到西戎部族首领的手中。

最后,如果说从秦国边关守军的眼皮子底下走私一些丝织品还有可能性的话,那么那满坑满谷的牛羊,又是如何堂而皇之地赶回来的呢?

综上所述,答案恐怕只有一个,那便是这位“乌氏倮”其实是得到秦国官方默许的“进出口贸易商”。他进行的这笔交易,实际上是秦国为筹备东征六国,大规模进口牛羊,将其作为战略物资的行为。而嬴政之所以给予“乌氏倮”等同封君的政治待遇,也无非是践行“利出一孔则国多物”的理念而已。毕竟,有了秦国政府的支持,“乌氏倮”可以更好地从北方游牧民族手中套取更多的畜牧资源。

如果说,“乌氏倮”的受封是嬴政在培养有秦国“官方背景”的豪商大贾的话。那么“寡妇清”的遭遇,便是秦国在横扫六国之后,对天下商人收割的一个缩影。

《史记·货殖列传》对“巴寡妇清”的记载同样简略:

“巴寡妇清,其先得丹穴,而擅其利数世,家亦不訾。清,寡妇也,能守其业,用财自卫,不见侵犯。秦皇帝以为贞妇而客之,为筑女怀清台。”

而这五十一个字背后同样蕴含着巨大的信息。

首先,“巴寡妇清”不是什么白手起家的女强人,而是家族占据巴郡地区朱砂矿坑的“富N代”。其次,巴郡地处秦国腹地,“巴寡妇清”所谓的“能守其业,用财自卫,不见侵犯”,指的自然不单是抵御关东六国的“侵犯”,而是指能够与秦国地方政府乃至中央政府对抗。

为了啃下这根硬骨头,嬴政采取了“捧杀的策略”。他将“巴寡妇清”打造成“贞洁烈妇”的代表,并在咸阳修筑了“女怀清台”。面对九五之尊的礼遇,“巴寡妇清”无奈北上。

虽然关于她是否不久后便病故于咸阳,各方史料说法各异。但可以肯定的是,随着天下归于一统,嬴政“徙天下豪富于咸阳十二万户”,“巴寡妇清”只是有幸青史留名的“十二万分之一”而已。

那么,秦国对商人阶层的真实态度如何?我们不妨从“商鞅变法”的细节和“封倮誉清”故事入手,来一探究竟:

《商君书》中的商业密码

公元前362年,卫国贵族子弟公孙鞅(商鞅)响应嬴渠梁颁布的“求贤令”而入秦。经过筹备,公元前359年,以嬴渠梁强行出台公孙鞅拟定的《垦草令》为标志,秦国长达二十年的“变法图强”正式拉开了序幕。

值得注意的是,这场变法并非一蹴而就的,在以甘龙、杜挚为首的秦国“守旧派”的阻挠和与魏国争霸河西的战争影响下,公孙鞅的变法推进缓慢。直至公元前340年,公孙鞅在“第五次河西之战”中以诈术生擒魏国主将公子卬,进而受封秦国商於之地,其政治地位才趋于稳固。但不久之后嬴渠梁病逝,失去了政治靠山的公孙鞅进退两难,在封地起兵被杀,尸体也惨遭车裂酷刑。

公孙鞅败亡之后,他所推行的“新法”并未被完全废止,但处于“大争之世”的历代秦王在面对复杂的内外局面时,必须因势利导,对所谓的“商君之法”进行改良和修缮。因此,今天传世的《商君书》其实是秦国历代国君根据“商君之法”诠释自身治国理念的合集。

虽然《商君书》并非公孙鞅所著,但从其中的一些记载,我们还是可以管窥秦国自“孝公”嬴渠梁执政时期至始皇帝嬴政横扫六国之前,历代国君对商业及商人阶层的态度:

《商君书》中最早提到商人阶层,是在第二篇《垦令》之中。此时,嬴渠梁、公孙鞅的变法刚刚开始推行,积贫积弱的秦国面对关东六国军事、政治、经济领域的全面蚕食,不得不全面禁止粮食的商业流通以逼迫自耕农和贵族阶层专注于开垦荒地。

当然,在禁止粮食流通的同时,嬴渠梁、公孙鞅也为秦国的商人阶层留了一条“活路”,那便是投身“军市”,为秦国的军队采办武备和粮秣。

秦下级军吏俑。来源/秦始皇帝陵博物院

为了进一步阐述限制粮食商业流通的必要性,《商君书》第四篇《去强》中又再次强调了放纵商人买卖粮食的危害:

“粟生而金死,粟死而金生。本物贱,事者众,买者少,农困而奸劝,其兵弱,国必削至亡。金一两生于竟内,粟十二石死于竟外;粟十二石生于竟内,金一两死于竟外。国好生金于竟内,则金粟两死,仓府两虚,国弱;国好生粟于竟内,则金粟两生,仓府两实,国强。”

当然,在《去强》篇中,嬴渠梁、公孙鞅也承认商人与农民、官吏(贵族阶层)一样,是国家经济的重要组成部分:

“农、商、官三者,国之常官也。”

只是商人如果数量太多,便会影响农业生产甚至导致贵族阶层破产:

“农少、商多,贵人贫、商贫、农贫,三官贫,必削。”

有趣的是,在《商君书》第九篇《错法》中,秦国对商人阶层的态度有了极大的改变,不仅认定商人阶层通过市场获利是正当行为,甚至鼓励秦国民众投身市场以获取利益。

商鞅方升。来源/上海博物馆

联系到《错法》篇中出现了“乌获举千钧之重,而不能以多力易力”的比喻手法,因此这篇文章的时代背景可能是秦武王执政中后期至秦昭襄王执政初期,此时的秦国经过了秦惠文王时期的积累和发展,借助名臣张仪的“连横破合纵”之策,已然打开了东出的大门。所以秦国鼓励本国商人进入关东攫取商业利益,以期达到“明主者用非其有,使非其民”的目的。

正是得益于和关东诸国通商,秦国很快便积累了大量的财货。是以,在据推测成文于秦昭襄王执政中期的《商君书》第十一篇《立本》中,秦国君臣可以骄傲宣布,秦军之所以所向披靡就是因为“治行则货积,货积则赏能重矣”。这一时期,发达的商业也不再被视为洪水猛兽,秦国甚至出现了“强者必治,治者必强;富者必治,治者必富;强者必富,富者必强”的嚣张论调。

然而,前进的道路总是曲折的。秦昭襄王执政后期,秦与六国恶战连场,为了应对不断扩大的战事,秦国进入了“总体战”态势。

“长平之战”后,秦军虽然聚歼了赵军主力,但自身国力也遭到了严重损耗。公元前257年秦军围攻邯郸失利之后,攻守态势更一度逆转。为了维持摇摇欲坠的战线,“秦昭襄王”嬴稷执政后期,秦国开始重新走上了嬴渠梁、公孙鞅变法时期“重刑少赏”的路线。曾经繁荣的关东贸易网络自然地进入了凋敝期。

然而,即便秦国政府将一切反对战争的思想和声音都归入“六虱”的行列予以禁止,战线却依旧大踏步地后退。秦昭襄王病逝后,秦军更是屡战屡败。公元前247年,魏国“信陵君”魏无忌率魏、赵、韩、楚、燕五国联军攻至函谷关外。也就是在这一年,借助商人吕不韦资助逃回秦国的秦庄襄王病逝,其子嬴政继位。

官方默许 收割商人

登基时年仅十三岁的嬴政显然无法独自执政,因此凭借此前攻灭东周之功晋封为“文信侯”的吕不韦便以“相国”和“仲父”的身份接过了秦国这艘巨舰的船舵。

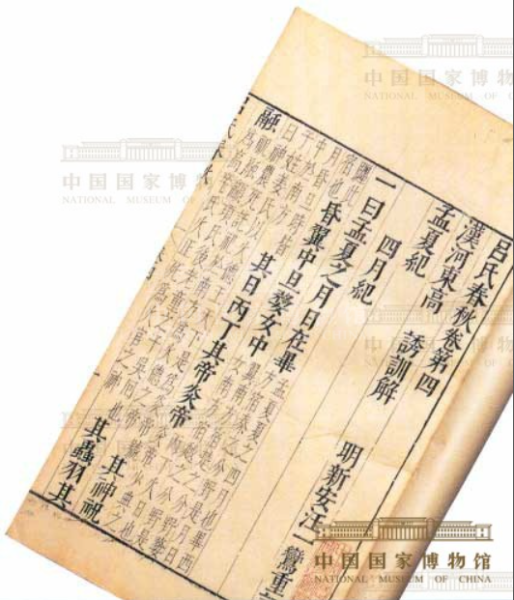

《吕氏春秋》。来源/中国国家博物馆

吕不韦虽然与公孙鞅同样出身卫国,但不同的成长经历却造就了两人完全不同的三观。在召集门客编写的《吕氏春秋》中,吕不韦虽然肯定了法家所倡导的“法令治国”和变法图强的理念。但也将公孙鞅推行的“重刑少赏”视为“衰世之政”。此外,《吕氏春秋》还特意强调了繁荣的商业活动对国家经济和百姓生活的助益,是为:

“易关市,来商旅,入货贿,以便民事。四方来杂,远乡皆至,则财物不匮,上无乏用,百事乃遂。”

《吕氏春秋》的这一论调同样得到了同一时期《商君书》中内容的唱和。《商君书》第十六篇《赏刑》便推翻了秦国此前长期推行的“重刑少赏”制度,提出了“明赏之犹至于无赏也,明刑之犹至于无刑也,明教之犹至于无教也”的观点。

为了证明自己的观点,《赏刑》篇的作者以商汤灭夏、周武灭商举例,提出“善因天下之货,以赏天下之人”,言下之意是,只要天下安定,有功的将领和士兵完全可以通过商业活动,自己购买到价格低廉的商品。这种“和平红利”较之有形的土地、牲畜,更能收获忠诚。

吕不韦摄政的近十年时间中,秦国虽然暂缓了对六国的攻伐,却通过招揽关东移民的方式极大增强了国力。然而,随着秦王嬴政的成长,王权与相权之间不可调和的矛盾开始集中爆发。公元前237年,吕不韦被免去了相国之职。一年之后于封地被逼自尽。

五年相邦吕不韦戈。来源/中国国家博物馆

而对应这一时期的《商君书》又跟着再度变得杀气腾腾。《商君书》第十八篇《画策》就强调了军事力量的决定性作用。秦国的战车再度发动了起来。

为了更好地驱策秦国百姓投入到统一天下的战争中,公孙鞅那套“重刑少赏”的理念在《商君书》第二十篇《弱民》中被重新提及。值得一提的是《弱民》篇中除了再度提及“农、商、官三者国之常食官也。农辟地,商致物,官法民”之外。还首次提出“垄断经营”和“控制出口”的理念:

“利出一孔则国多物,出十孔则国少物。守一者治,守十者乱。治则强,乱则弱。强则物来,弱则物去。故国致物者强,去物者弱。”

而秦国北地郡乌氏县的“乌氏倮”,因为在与西戎部族的物物交换中赚取了丰厚的“贸易顺差”,而成功进入嬴政的视野。

有趣的是,《史记·货殖列传》对“乌氏倮”的记载虽然仅有:

“乌氏倮畜牧,及众,斥卖,求奇缯物,间献遗戎王。戎王什倍其偿,与之畜,畜至用谷量马牛。秦始皇帝令倮比封君,以时与列臣朝请。”

这区区五十个字,但信息量却可谓极大。

首先,大多数畜牧业从业者往往只会出卖自己牧群中老迈或年幼的个体,而那些成年的健壮体则往往会留下配种。极少出现“乌氏倮”这种悉数“斥卖”的操作。

其次,作为容易滋生“美虱”和“好虱”(嬴政执政时代的“六虱”之二,指商人为获取利润而贩卖华丽、玩好的物品)的奢侈品,丝织品在秦国是重点管控的商品之一,而“乌氏倮”不仅能够大批量购买,还能越过守卫严密的边境,送到西戎部族首领的手中。

最后,如果说从秦国边关守军的眼皮子底下走私一些丝织品还有可能性的话,那么那满坑满谷的牛羊,又是如何堂而皇之地赶回来的呢?

综上所述,答案恐怕只有一个,那便是这位“乌氏倮”其实是得到秦国官方默许的“进出口贸易商”。他进行的这笔交易,实际上是秦国为筹备东征六国,大规模进口牛羊,将其作为战略物资的行为。而嬴政之所以给予“乌氏倮”等同封君的政治待遇,也无非是践行“利出一孔则国多物”的理念而已。毕竟,有了秦国政府的支持,“乌氏倮”可以更好地从北方游牧民族手中套取更多的畜牧资源。

如果说,“乌氏倮”的受封是嬴政在培养有秦国“官方背景”的豪商大贾的话。那么“寡妇清”的遭遇,便是秦国在横扫六国之后,对天下商人收割的一个缩影。

秦半两。来源/中国钱币博物馆

《史记·货殖列传》对“巴寡妇清”的记载同样简略:

“巴寡妇清,其先得丹穴,而擅其利数世,家亦不訾。清,寡妇也,能守其业,用财自卫,不见侵犯。秦皇帝以为贞妇而客之,为筑女怀清台。”

而这五十一个字背后同样蕴含着巨大的信息。

首先,“巴寡妇清”不是什么白手起家的女强人,而是家族占据巴郡地区朱砂矿坑的“富N代”。其次,巴郡地处秦国腹地,“巴寡妇清”所谓的“能守其业,用财自卫,不见侵犯”,指的自然不单是抵御关东六国的“侵犯”,而是指能够与秦国地方政府乃至中央政府对抗。

为了啃下这根硬骨头,嬴政采取了“捧杀的策略”。他将“巴寡妇清”打造成“贞洁烈妇”的代表,并在咸阳修筑了“女怀清台”。面对九五之尊的礼遇,“巴寡妇清”无奈北上。

虽然关于她是否不久后便病故于咸阳,各方史料说法各异。但可以肯定的是,随着天下归于一统,嬴政“徙天下豪富于咸阳十二万户”,“巴寡妇清”只是有幸青史留名的“十二万分之一”而已。